![]()

『おそい・はやい・ひくい・たかい』連載

児童文学研究者

村瀬 学

連載18 『幸福路のチー』に見るアニメの底力

帰郷で思いだす、子ども時代に感じた「おかしさ」

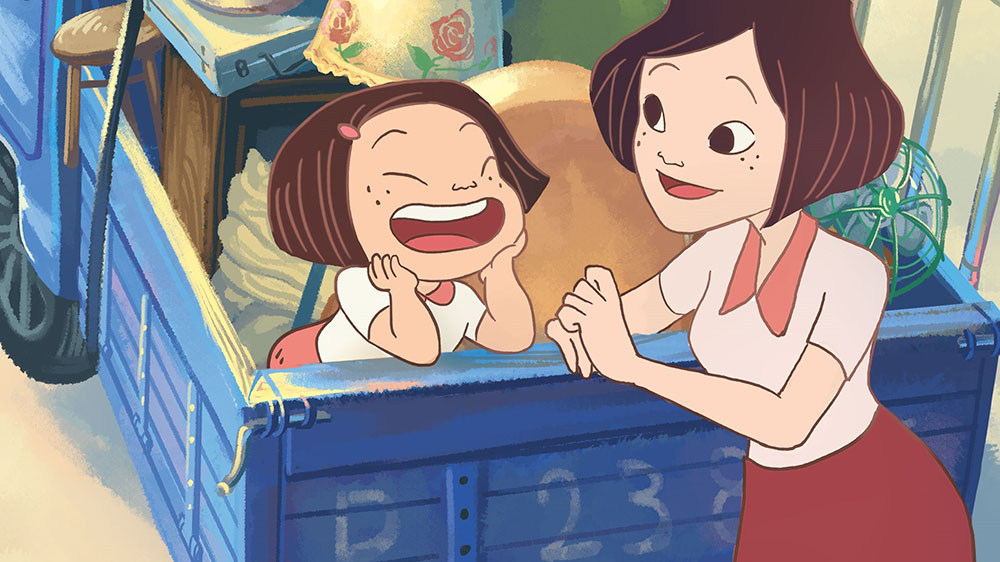

『幸福路のチー』は、台湾のアニメです。作品をうまく理解するには、ほんの少しでも台湾の歴史を知っておくといいと思います。でもその歴史には、あとで少し触れることにして、まずは作品の流れを紹介しておきます。

作品は「幸福路」と呼ばれる町で育った女の子チーが、子ども心に、自分の「生き方」の「おかしさ」を感じながらも、なぜそんなことを感じる自分がいるのかわからず、成人になって、あらためてそういう自分を見つめようとしている映画になっています。

© Happiness Road Productions Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

きっかけは、アメリカ人のトニーと結婚しているチーに、祖母が亡くなった知らせが届き、台湾の「幸福路」の町にもどることになったところからでした。

故郷を出た女性が、子ども時代を回想しながら未来の自分を模索するというストーリーは、映画『おもひでぽろぽろ』(高畑勲監督/1991年)にどこか似ています。監督・宋欣穎(ソン・シンイン)は、台湾の新鋭の女性監督(1974年生まれ)で、日本にも留学し、小津安二郎、高畑勲、今敏などの優れた映画監督から、作品作りの大事な手法を学んできていたからです。

その帰郷のなかで、豊かではない暮らしをしていたチーの両親が、それでもせいいっぱい稼いだお金をスーに惜しげもなくつぎこみ、高等教育を受けさせ、「りっぱ」に成長してくれることを願っていたことを思いだします。

そしてチーも、国の「教育」のなかで中国語を学び、台湾語を話す両親を「古い人々」と感じるように育ち、「りっぱ」になるために「幸福路」の町を出てゆきました。

でも、チーの青年期は、そういう台湾の「中国化」一辺倒の政治から、民主的な政治に変革される時期に当たり、チーも学生運動のなかで、それまでの「中国化」ばかりの価値観が「おかしい」ことに気がつきはじめます。

そしてチーは、さらに民主的なように見えていたアメリカに渡り、アメリカの青年トニーと結婚したのですが、そのアメリカの文化も、自分の文化とはちがうことを感じはじめていました。そんななかでの「幸福路」の町への帰郷でした。

異なる文化と価値観のあいだで

そのなかで、チーは亡くなった祖母が子どものころは大好きだったことを思い出します。

祖母は台湾の山岳地帯で暮らしていたアミ族の出身でした。チーが子どものころは、鶏を抱え、山からバスに乗って幸福路のある町までやってきて、よくチーと遊んだり話をしてくれていました。そのころのチーはその祖母が大好きでした。

しかしその祖母がビンロウと呼ばれる噛みタバコのようなものを噛んでいるという話を小学校でしたときに、先生からその話を人にしてはいけないと注意されます。そのあたりから、祖母がなにかしらみんなとちがっている「いけない人」であるかのようなことを意識しはじめます。

そして、あれだけ好きだった祖母を敬遠しはじめることになります。成長するとは、山岳部族の文化的な習俗と平野部の町の習俗との「ちがい」を、だんだんと自覚することでもあったのです。

© Happiness Road Productions Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

台湾の問題とされるもののなかに、この山岳で暮らしてきた多くの部族の文化のちがいの問題が常にありました。かつての戦前の日本が台湾を植民地化していたときに、日本軍と最も果敢に戦ったのが、この山岳部族の人たちでした。

そして主人公のチー自身も、青年期には、この山岳部族の人たちの習慣をうまく理解できずに、どこか「野蛮」に感じるようになっていました。

チーが祖母の死を契機にアメリから台湾にもどってきたとき、アメリカの価値観への疑問とともに、両親の暮らす幸福路のある町と、山岳部族の祖母たちの文化の見直しを迫られるようになってきているところも、じつはこのアニメを制作したい監督の大きな動機でもありました。

描き分けられた二人の女性の生き方

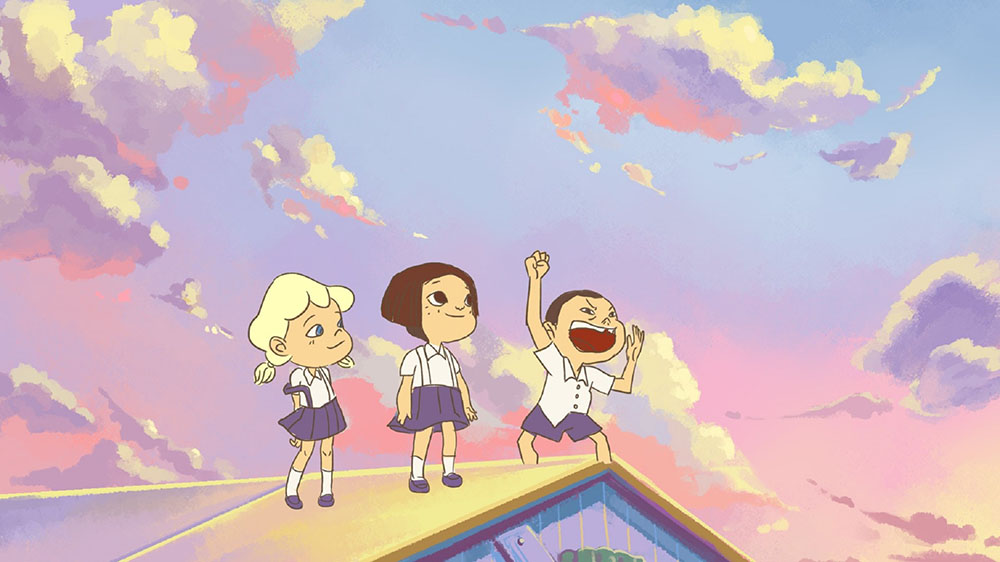

もうひとつ、私がこのアニメで妙に気になった人がいました。それは、子ども時代にいっしょに遊んでいた金髪の少女、ベティの存在です。

彼女は台湾人とアメリカ人とのあいだに生まれた子で、子どものころは泣き虫で、チーによくいっしょに遊んでもらっていた子でした。

そのベティは、チーがアメリカからもどってきたときには、二人の子どもの母親になっていました。金髪なので一目で外国人とみなされる少女でしたが、泣き虫だった彼女が、その後どのようにして「ここ」で過ごしてきたのかはわかりません。

© Happiness Road Productions Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

ただ、いくつもの文化とその価値観のちがいの間で悩むチーに対して、今度は母親になっていたベティが意外なほどしっかりしていて、小さいころとは逆にチーの悩みに寄り添ってくれる様子が描かれていました。

私が気になったというのは、金髪のベティがどのように、「アメリカ」「中国」「台湾」のあいだの「偏見の目」を乗り切ってきたのかということでした。子どもを育てることで、強くなれてきたからでしょうか。

それはわかりませんが、チーとベティに描き分けられた二人の女性の生き方を、映画を見ながら対比できるのも、この映画のとても大きな収穫だったと思います。

制作者にある「時代意識」

この『幸福路のチー』はたくさんの賞を受賞(東京アニメアワードフェスティバル2018年コンペティション長編部門グランプリ、第55回電影金馬奨 最優秀アニメーション映画賞、など)しました。

それでも日本では、そんなに多くの観客数を獲得するにはいたりませんでした(日本公開は2019年11月)。

それは「台湾アニメ」だからではなく、日本の長年積み重ねられてきた作画技術と比較して見る人にとっては、アニメの表現が、面向きどこかぎこちなく、荒削りで、単調に見えるところがあり、口コミでの評価や広げに結びつきにくかったからのような気がします。

事実、このアニメは、台湾で作られた長編アニメの題一作だったのですから、いわばかつての日本の第一作カラー長編アニメ『白蛇伝』(藪下泰司監督/1958年)のようなものにあたるので、そこは作画技術のだけで比較をしてはいけないところでした。

大事なところは、なにを描こうとするアニメだったのか、というところだったはずだからです。

このことを理解するには、アニメとは、アニメの作画技術の豊かさとはべつに、常に制作者の「時代意識」のようなものが問われてくるものであったという理解が必要です。

国が抱える課題をテーマにするには

ここまでくると、最初に触れたような台湾の歴史を、知っておくことも大事なると思います。

その歴史とは、戦時中、中国共産党に敗れた蒋介石の政権が、それまで日本の植民地であった台湾に逃げてきて、そこに中華民国という新たな「中国政府」を樹立し、それまで台湾語を話していた人々に中国語の教育で統率しようとしてきた歴史のことで、1996年まで30年近く続いてきました。

アニメ『幸福路のチー』は、それまでは台湾語を話していた親たちの子どもが、中国語でしか話ができなくなった30年間の時代を背景に生まれた作品でした。

© Happiness Road Productions Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

中国語しか知らない主人公チーは、両親の話す台湾語を「古い」「遅れた」文化と感じ、さらに山岳で暮らす人々の山岳語を「野蛮」と感じて生きてきて、青年期になってしだいに、自分たちは中国人ではなく台湾人ではないのかということに目覚めつつ、とまどいを感じて生きる姿をアニメで描こうとしたものになっていました。チーは「自分のなかに四分の一のアミ族の血が流れている」と感じる場面が印象的に描かれていましたから。

こうして作品をふり返ると、作品のテーマは次のように幾重にもあることがわかります。

主人公の生きる「国のあり方」の問題、つまり「中国の統率下の国」なのか「独立国家台湾」なのか。監督自身はすでに中国語を中心の教育を受けてきて、自分の両親のように台湾語をしゃべれなくなってきているのに、今後の台湾を「台湾語を話す国」にしたいのか。さらには台湾には言葉のちがうたくさんの山岳原住民の文化があって、その文化を中国語を話す文化に統一していいのか、というような問題。

そういう課題の困難さに困ってアメリカの文化に逃れても、問題は少しも解決されないこと。そこに主人公が立ちすくんでしまいます。観客には、この主人公が、予想以上に「幸福」が見えにくいところに設定されていることが見えてきます。

こんな重たいテーマがアニメで表現されたことを不思議に感じた人が、監督・宋欣穎に尋ねたとき、「アニメによってしかこういうテーマは描けなかった」と語っていたことがとても心に残っています。

アニメのもつ底力をあらためて思い知らされることになった作品です。

*本連載、次回は〈お・は〉109号にて掲載いたします。

幸福路のチー (こうふくろのちー)

全国順次公開中

© Happiness Road Productions Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

全国順次公開中

© Happiness Road Productions Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

前回 連載17 『天気の子』に感じるちぐはぐさは、どこから来るのか?

プロフィール

プロフィール

むらせ・まなぶ

同志社女子大学特任教授(児童文化論)。第34回日本児童文学学会奨励賞受賞。『13歳論――子どもと大人の「境界」はどこにあるのか』(洋泉社)、『宮崎駿の「深み」へ』(平凡社新書)ほか著書多数。近著に『『君たちはどう生きるか』に異論あり!――「人間分子観」について議論しましょう』『いじめの解決 教室に広場を――「法の人」を育てる具体的な提案』(言視舎)、『いじめ――10歳からの「法の人」への旅立ち』(ミネルヴァ書房)。

おそい・はやい・ひくい・たかいNo.108

おそい・はやい・ひくい・たかいNo.108

『思春期心中

なぜ「大人」になれないのか』

好評発売中 定価(本体価格1800円+消費税)