![]()

フリーライター 野田彩花

連載7 「私にとっての『学び』とは」

数年前から、ときどき〈お・は〉に文章を載せていただいています、野田彩花と申します。

掲載時の肩書きは、「フリーライター」としていますが、双極性感情障害という精神的な病とのつきあいが長かったり、障害者手帳を持っていて、さまざまな障害を持つ人が集まる、就労支援の作業所に通っていたりと、いろいろなマイノリティ性や生きづらさとともに生きています。

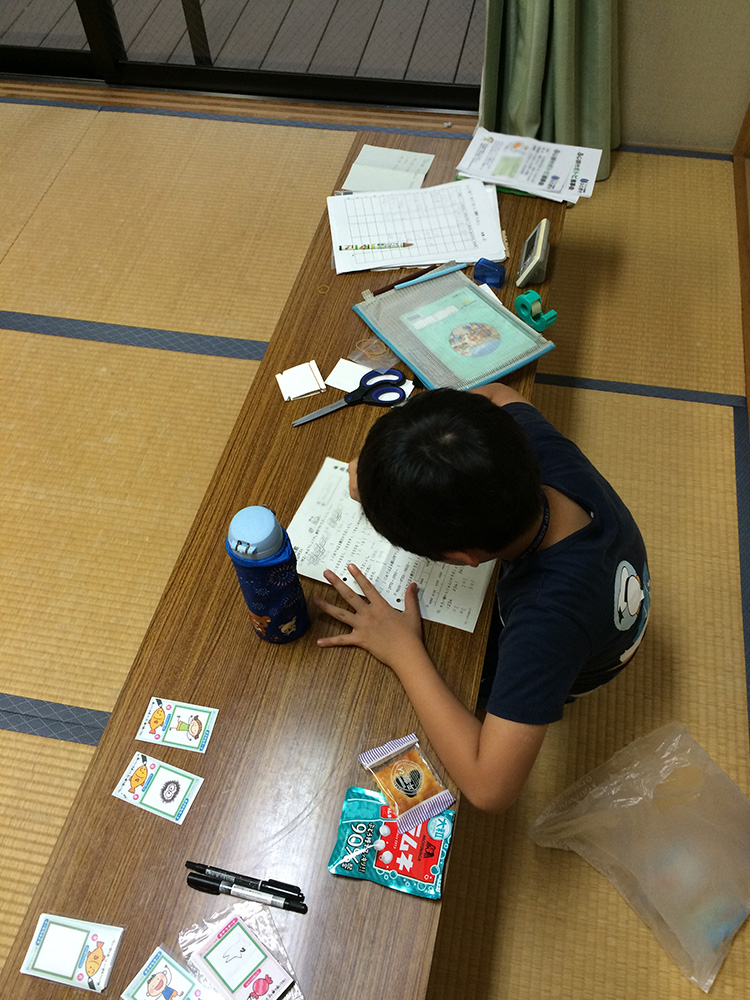

子ども時代は、小学3年生から不登校になり、中学は1年間だけ通いましたが、中2の夏からふたたび行けなくなりました。

最終学歴は中卒で、高校には人生で一度も通ったことがありません。

この連載では不登校のあと、どう過ごしてきたか、「働くこと」を軸にふり返っていきます。

評価につながる学校の勉強

学びというテーマに対して、学校で教わる勉強についてほとんどを知らない。

私にとって学びは学校の外にあり、成績や学歴のように履歴書に書くことはできない。

でも、これまでの人生で自分が学んできたことに深く感謝し、満足している。

これからも、まだまだ学んでいけたらと願っている。

そんな私にとっての学びについて、お話しできたらと思う。

まだ学校へ行っていたころ、そこはとにかくつらい場所だった。

テストの点数や成績を常に気にしていたし、ほかの子と比べられたり、評価されることがとても怖かった。

そのくせ評価のまなざしからは逃げられなくて、周囲からは優等生だと思われていた。

もっとがんばりなさいと叱責されることも、よくできたねとほめられることも等しくプレッシャーだったのだ。

毎日を、まるで苦役のように感じていた。

国語や算数の学習はしていなくても

不登校になって、ぽっかりと空いたひとりの時間に私はよく考えていた。

心とはなにか。

死ぬとはどういうことか。どこへいくのか。

学校へ行けない自分は、これから先いったいどうなるのか。

ちゃんと大人になれるのか。

学校の勉強から遅れていくことが気にならないわけではなかったけれど、学校を連想させるものは見るのもつらかったから、自然と遠ざけるようになっていた。

一方母は、勉強してほしいというよりも、親の義務としてさせなくてはと思っていたという。

通信教材をとっていたが、私は一回もやらなかった。

勉強からは逃げているのだと、自分で思っていた。

けれど高学年になったころ、「確かに私は国語や算数の勉強はしていない。でもずっと心のことを考えている。心についての勉強をしているのではないか」と思った。

妙にすとんと納得のいくところにその考えは降ってきて、点数やかたちに残らなくても、自分なりに学んでいると感じることができた。

そのころは学校の外で遊ぶ友だちができて、公園で遊んだり裏山の集落に探検に行ったりと比較的元気に過ごしていたことも関係していたと思う。

そんな私を見て、じきに中学生という心配もあったのだろう、母が面と向かってはじめて勉強のことを口にした。

けれど、私は猛反発した。

「お母さんはなにもわかってない!」と地団太を踏んだ。

ようやく息をすることが少し苦しくなくなってきたのに、毎日がつらいだけじゃないと思える時間が増えてきたのに、勉強なんかしたらまた苦しくなってしまう。

お母さんは、私が苦しいほうがいいっていうの?

でも、いえなかった。

悲しくて悔しくてたまらなかったけれど、不安や苛立ちを言葉にできず、まるで駄々をこねているだけの自分が情けなかった。

自分を助け、導いてくれた読書の時間

その後、中学もほぼ通わないまま卒業し、高校へ進学しなかった私は「不登校」でさえなくなってしまった。

拠って立つ場所がどこにもないような、どうやって自分を証明したらいいのかわからない不安のなかで、調子のいいときはひたすら小説を読んで過ごした。

幼いころから本は好きだったけれど、この時期は特別に心の支えであり、拠りどころだった。

学校へ行かず、働くことはもっとできなくて、何度も暗い考えが頭をよぎった。

「私ってなんのために生きているのだろう?」「そもそも生きていていいのかな?」と悩み、自分自身の存在にNOを突きつけてしまう毎日に疲弊していた。

でも、本をひらけば登場人物たちが悩みながら、それぞれの孤独を抱えながら生きていて、

その姿にどれほど慰められ、励まされただろう。

現実はきつく厳しかったが、本の世界でようやく憩うことができたのだ。

命綱のように本を握りしめてなんとか日々をしのいだ私は、やがて居場所にたどり着いた。なによりも嬉しかったことは、それまで誰にもうまくいえなかった自分の考えを安心して話せたことだし、それぞれの気持ちや意見を交換できる人たちに出会えたことだ。

でも新しい場所でも本は私を助け、導いてくれた。

居場所に並んだ本棚のなかに気になる一角があったのだ。

これまで読んだことのないジャンルの本で、「不登校」や「ひきこもり」、「発達」や「障害」という言葉が並んでいることに、最初はちょっとびっくりした。

そういう言葉たちは、隠され息を潜めて生息しているような印象があったからだ。

堂々と話すことは、どこかはばかられる、とでもいうように。

気になって訊ねてみたところ、コーディネータである山下さんが集めたり自宅から持ってきたとのことで、山下さんに対する興味や信頼も手伝って、やがて本を借りて読むようになった。

精神医療や発達心理、ひきこもりや不登校の当事者の手記や研究、障害者運動について、社会学……。哲学や倫理的なテーマが、本のなかから問いかけてきた。

小説以外のジャンルを読むのははじめてのことで、これまでの読書が孤独を癒すためのものならば、新しい場所で出会った本は、外の世界を知るためにあった。

世界はこんなにも、異なる他者であふれている。

異なる思考、異なるルーツ。それぞれの喜び、困難。

読んだ本の感想をたどたどしくでも伝えれば、「わかる気がする」とゆっくりうなずいてくれる人、次はこんな本を読むといいよと教えてくれる人がいて、それがとてもうれしかった。

障害と福祉、マイノリティと政治、生の講義で出合った世界

さらに学びを深めるきっかけになったのは、オープン講座の存在だ。

NPO法人フォロ主催の誰でも参加できるひらかれた講座では、なかでも山下さんの座学と外部講師を招いての講義がほんとうに勉強になった。

障害と福祉、マイノリティと政治、フェミニズム、LGBTQその他性的少数者といったテーマを、当事者性をもつ人たちが自身の問題意識とともに、各々の生きづらさや歴史的背景、社会構造についても語ってくださった。

多数派にとっては考えなくともスムーズに進んでしまう社会のなかで、講師たちの言葉や訴えは生きていくうえで避けて通れない、人生とともにある問いであるように感じた。

決して乱暴に扱っていいものではなく、オブラートに包んで遠巻きにするのもちがう。

差別の構造や歴史的背景を学ぶこと、そこに抗ってきた当事者の運動について知ることは、これまで知らずにいた世界について学んでいくことでもあった。

本を読むことで知った異なる世界は、生身の人と出会いその話を聞くことで、興味や関心だけでなく共感や違和感がより鮮明になっていった。

講義のたびにうんと頭を使って、頭どころか顔まで熱くなっていたけれど、楽しかった。

知識が増えていくにつれて、世界が広がっていくことに充実を感じていた。

でもそれと同じだけ、すっきりとは解決できない複雑な事情や問題があることも知った。

たとえばそれは、障害をもつ当事者の立場から能力主義や優性思想の問題点について話してくれた講師の方の問いかけ。

「普通学級に『来るな』といわれ、疎外された歴史をもつ障害のある子どもと、学校に『行きたくない』と訴える不登校の子どもの連携は可能か?」

その問いは、私の深いところに刺さった。

おそらく正解や答えがあるわけではないこの言葉を、いまも私は考えつづけている。

時には私自身の無知や偏見を突きつけられることもあった。

それらすべてを、置き去りにしてはいけないと思う。

簡単には解決せず、言葉にすることさえ痛み、難しいときもあるけれど、多くの学びとともに連れていくしかない。

頭を抱えて悩むしかないのだとしても、手放してはいけないのだ。

学ぶことで得たもの

そのように私が世界と出会って、味を確かめるように考えていた時間に、誰も成果を急かさなかったことはとても大きい。

読んだ本の感想や講座で考えたことは、親やきょうだいとは共有できない領域で、それをさみしく思ったりもしたけれど、共有できない痛みやさみしさが、さらに世界を豊かに深めてくれた。

家族という生まれながらの共同体から一歩外に出て、自分の世界を築きつつあったのだ。

両親は「そんなこといつまでやっているの?」などと決していわずに、参加費や電車代を援助しつづけてくれた。

私が夢中になっていることを理解していたというよりも、わからないなりに好きにやらせてくれたのだと思う。

とにかく私の気がすむまで、望むようにさせてくれたことに、何度でもありがとうといいたい。

あの日々がなかったら、私は世界と相対することができなかったと思うから。

学ぶことで得たものは多くある。

「当たり前」とされている事柄の成りたち。誰にとって都合のよいようにできあがっていったかを含めて、当たり前を鵜呑みにせず、時には疑うこと。

「私にとってどうなのか?」と問う姿勢を大切にすること。

一般論で答えるのではなく、自分に引き寄せて考えること。

自分にとっては熟考した答えでも、別の誰かにとっては見当違いの的外れである可能性を削除しないこと。

私にとって学びは学校からは離れた場所にあって、学歴や資格といったかたちに残るものではなかったけれど、精神の血となり肉となって、今日も私を生かしつづけている。

のだ・あやか

大阪府出身。1988年生まれ。不登校・ひきこもり経験をしたのち、19歳でNPO法人フォロが主宰する18歳以上の居場所(現在の名称は「なるにわ」)につながる。共著に『名前のない生きづらさ』(子どもの風出版会)、〈お・はNo.106〉『学校に行かない子との暮らし』(小社刊)。

撮影 新津岳洋

おそい・はやい・ひくい・たかいNo.111

おそい・はやい・ひくい・たかいNo.111

『仕事を辞めたい。』

好評発売中 定価(本体価格1,600円+消費税)